近日,国家药监局印发《医疗器械分类规则(修订草案征求意见稿)》,公开征求意见时间是2025年4月7日—5月7日。

医疗器械分类规则

(修订草案征求意见稿)

第一条 为规范医疗器械分类,根据《医疗器械监督管理条例》,制定本规则。

第二条 本规则用于指导分类界定指导原则和医疗器械分类目录的制定和调整,以及确定新的医疗器械的管理类别。

注:本规则中所指的医疗器械分类目录,包含《医疗器械分类目录》《第一类医疗器械产品目录》及历次分类目录动态调整内容。

第三条 医疗器械按照风险程度由低到高,管理类别依次分为第一类、第二类和第三类。

医疗器械风险程度,应当根据医疗器械的预期目的,通过结构特征、使用形式、使用状态、是否接触人体等因素综合判定。

第四条 本规则有关用语的含义是:

(一)预期目的 指产品说明书、标签或者宣传资料载明的,使用医疗器械预期达到的作用。

(二)无源医疗器械 不依靠电能或者其他能源,但是可以通过由人体或者重力产生的能量,发挥其功能的医疗器械。

(三)有源医疗器械 任何依靠电能或者其他能源,而不是直接由人体或者重力产生的能量,发挥其功能的医疗器械。

(四)侵入器械 全部或者部分通过体表侵入人体,接触体内组织、血液循环系统、中枢神经系统等部位的医疗器械,包括介入手术中使用的器材、一次性使用无菌手术器械和暂时或短期留在人体内的器械等。本规则中的侵入器械不包括重复使用手术器械。

(五)重复使用手术器械 用于手术中进行切、割、钻、锯、抓、刮、钳、抽、夹等过程,暂时接触人体,不连接任何有源医疗器械,通过一定的处理可以重新使用的无源医疗器械。

(六)植入器械 借助手术全部或者部分进入人体内或腔道中,或者用于替代人体上皮表面或眼表面,并且在手术过程结束后留在人体30日(含)以上或者被人体吸收的医疗器械。

注:本规则中的“日”均为自然日。

(七)接触人体器械 直接或间接接触人体或者能够进入体内的医疗器械。例如通过能量间接接触人体的医疗器械;通过液路或气路接触人体的医疗器械,但不包括收集废弃体液的远端收集装置,如负压引流装置外接的人体废液收集器、引流袋。

(八)使用时限

1.连续使用时间:医疗器械按预期目的、不间断的实际作用时间;

2.暂时:医疗器械预期的连续使用时间在24小时以内;

3.短期:医疗器械预期的连续使用时间在24小时(含)以上、30日以内;

4.长期:医疗器械预期的连续使用时间在30日(含)以上。

(九)皮肤 完好皮肤表面。

(十)腔道(口) 口腔、鼻腔、食道、外耳道、直肠、阴道、尿道等人体自然腔道和永久性人造开口。不包括胃,也不包括除直肠以外的肠道。

(十一)创伤 各种致伤因素作用于人体所造成的组织结构完整性破坏或者功能障碍。

(十二)组织 人体体内组织,包括骨、牙髓、牙本质、眼表,不包括血液循环系统和中枢神经系统。

(十三)血液循环系统 血管(毛细血管除外)和心脏。

(十四)中枢神经系统 脑和脊髓。

(十五)独立软件 具有一个或者多个医疗目的,无需医疗器械硬件即可实现预期目的,运行于通用计算平台的软件。

(十六)具有测量功能的医疗器械 用于测定生理、病理、解剖参数,或者定量测定进出人体的能量或物质的医疗器械,其测量结果需要精确定量,并且该结果的准确性会对患者的健康和安全产生明显影响。

(十七)慢性创面 各种原因形成的长期不愈合创面,包括静脉性溃疡、动脉性溃疡、糖尿病性溃疡、创伤性溃疡、压力性溃疡等。

(十八)体表创面 位于皮肤或腔道(口)表面的创面(包括拔牙后形成的创面),不包括眼球表面的损伤/创伤/创面。

(十九)吸收 某一非内源性(外部的)材料或物质,或其分解产物逐步通过细胞和/或组织或被细胞和/或组织同化的作用。

(二十)医疗器械附件 与医疗器械一起使用的附加部分,目的是使该医疗器械达到预期目的;或符合一些特定用途;或便于使用;或性能增强;或启动某些功能,以便于与其他设备的某些功能集成。

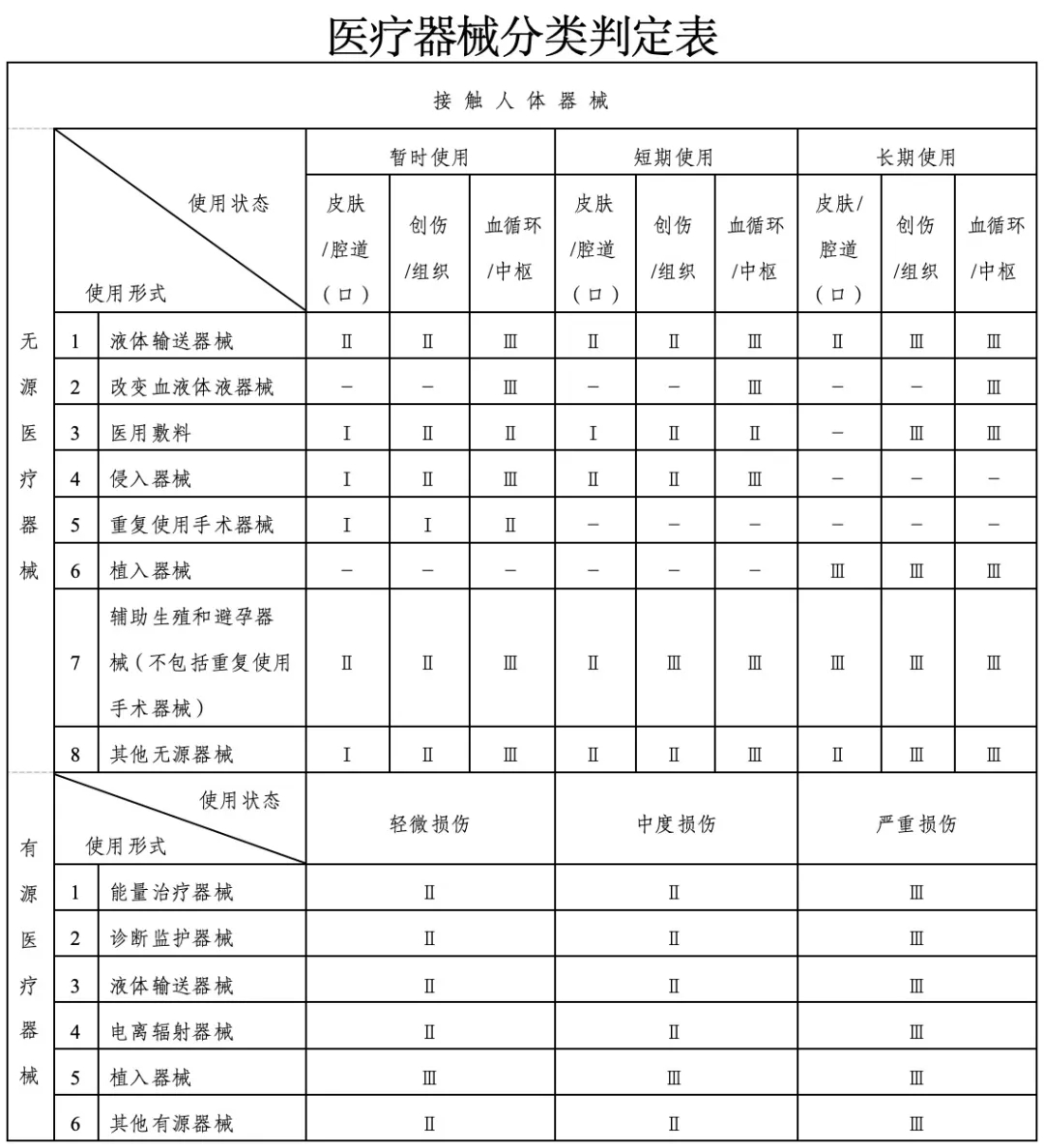

第五条 依据影响医疗器械风险程度的因素,医疗器械可以分为以下几种情形:

(一)根据结构特征的不同,分为无源医疗器械和有源医疗器械。

(二)根据是否接触人体,分为接触人体器械和非接触人体器械。

(三)根据不同的结构特征和是否接触人体,医疗器械的使用形式包括:

无源接触人体器械:液体输送器械、改变血液体液器械、医用敷料、侵入器械、重复使用手术器械、植入器械、辅助生殖和避孕器械(不包含重复使用手术器械)、其他无源接触人体器械。

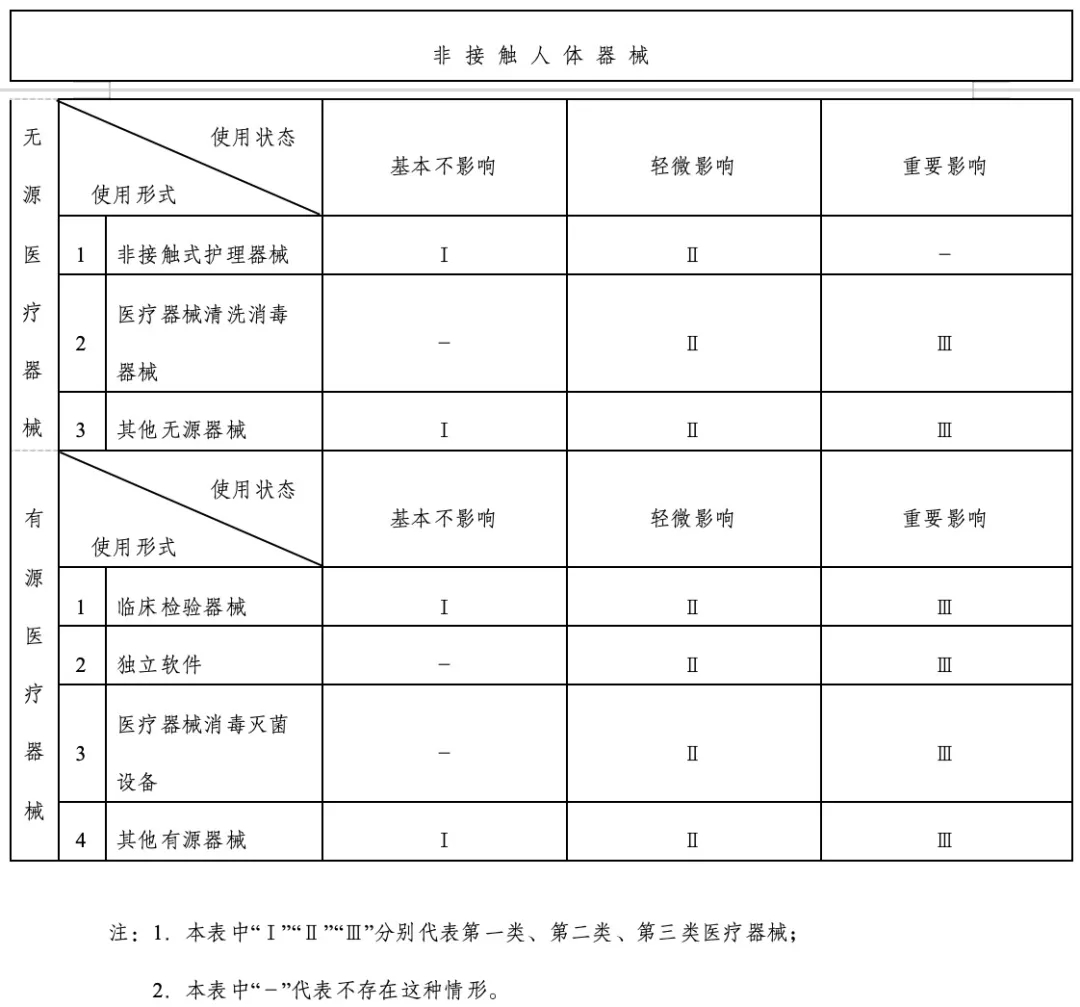

无源非接触人体器械:非接触式护理器械、医疗器械清洗消毒器械、其他无源非接触人体器械。

有源接触人体器械:能量治疗器械、诊断监护器械、液体输送器械、电离辐射器械、植入器械、其他有源接触人体器械。

有源非接触人体器械:临床检验器械、独立软件、医疗器械消毒灭菌设备、其他有源非接触人体器械。

(四)根据不同的结构特征、是否接触人体以及使用形式,医疗器械的使用状态或者其产生的影响包括以下情形:

无源接触人体器械:根据使用时限分为暂时使用、短期使用、长期使用;接触人体的部位分为皮肤或腔道(口)、创伤或组织、血液循环系统或中枢神经系统。

无源非接触人体器械:根据对医疗效果的影响程度分为基本不影响、轻微影响、重要影响。

有源接触人体器械:根据失控后可能造成的损伤程度分为轻微损伤、中度损伤、严重损伤。

有源非接触人体器械:根据对医疗效果的影响程度分为基本不影响、轻微影响、重要影响。

第六条 医疗器械的分类应当根据医疗器械分类判定表(见附件)进行分类判定。有以下情形的,还应当结合下述原则进行分类:

(一)如果同一医疗器械适用两个或者两个以上的分类,应当采取其中风险程度最高的分类;由多个医疗器械组成的医疗器械包,其分类应当与包内风险程度最高的医疗器械一致。按第一类医疗器械管理的组合包中不得含有任何形式的非医疗器械产品。

(二)可单独作为医疗器械管理的医疗器械附件,其分类应当综合考虑该附件对配套主体医疗器械安全性、有效性的影响;如果附件对配套主体医疗器械有重要影响,附件的分类应不低于配套主体医疗器械的分类。

(三)监控或者影响医疗器械主要功能的医疗器械,其分类应当与被监控、影响的医疗器械的分类一致。

(四)以医疗器械作用为主的药械组合产品,按照第三类医疗器械管理。

(五)可被人体吸收的医疗器械(不包括医用敷料),按照第三类医疗器械管理。

注:医用敷料的分类参照分类目录、分类判定表、第六条(六)综合判定。

(六)医用敷料如果有以下情形,按照第三类医疗器械管理,包括:预期具有防组织或器官粘连功能,或用于体内创面,或用于慢性创面;或为隔离敷料、生物敷料、含银非液体(非凝胶)敷料、动物源胶原贴敷料。

(七)对医疗效果有重要影响的接触人体器械,按照第三类医疗器械管理。

(八)由一种或几种物质组成并通过口服进入胃或下消化道实现其预期目的,且不再取出的无源接触人体器械(胃肠道造影显像剂、胃肠超声助显剂除外),按照第三类医疗器械管理。

(九)以无菌形式提供的医疗器械;或宣称以非无菌形式提供,经环氧乙烷消毒、辐射消毒的医疗器械,其分类应不低于第二类。

(十)通过牵拉、撑开、扭转、压握、弯曲等作用方式,主动施加持续作用力于人体、可动态调整肢体固定位置的矫形器械(不包括仅具有固定、支撑作用的医疗器械,也不包括配合外科手术中进行临时矫形的医疗器械或者外科手术后或其他治疗中进行四肢矫形的医疗器械),其分类应不低于第二类。

(十一)具有测量功能的医疗器械,其分类应不低于第二类。

(十二)如果医疗器械的预期目的是明确用于某种疾病的治疗,其分类应不低于第二类。

(十三)按医疗器械管理的医用阴道凝胶(栓、液体),其分类应不低于第二类。

(十四)按医疗器械管理的重组胶原蛋白类、透明质酸钠类产品,其分类应不低于第二类。

(十五)按医疗器械管理的含有人源或者动物源物质(包括含有其非活性衍生物质)的接触人体的产品,其分类应不低于第二类。

(十六)用于在内窥镜下完成夹取、切割组织或者取石等手术操作的无源重复使用手术器械,按照第二类医疗器械管理。

(十七)仅通过在口腔溃疡表面形成保护层,物理遮蔽创口的口腔溃疡辅助材料,按第二类医疗器械管理。

第七条 体外诊断试剂按照有关规定进行分类。

第八条 国家药品监督管理局负责起草医疗器械分类规则、制定分类界定指导原则和分类目录,根据医疗器械生产、经营、使用情况,及时对医疗器械的风险变化进行分析、评价,对医疗器械分类目录进行动态调整。

第九条 国家药品监督管理局可以组织医疗器械分类技术委员会制定、调整医疗器械分类目录。

第十条 本规则自202×年×月×日起施行。《关于医用透明质酸钠产品管理类别的公告》(2022年第103号)中的一(二)、《重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则》中的四(四)、《医疗器械分类目录》14 注输、护理和防护器械说明中的三(九)中关于可被人体吸收的医用敷料的管理类别按本规则执行。2015年7月14日公布的《医疗器械分类规则》(原国家食品药品监督管理总局令第15号)同时废止。

附:医疗器械分类判定表

文中内容来源于国家药监局网站。鸿盟医学不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性做任何保证。如果您认为我们的文中描述与事实不符或有侵权行为,请及时联系我们。感谢您的关注。

鸿盟医学

医疗器械全球注册咨询、医疗器械临床试验、医疗器械质量管理体系(ISO13485/GMP/QSR)、医疗器械可用性研究、

医疗器械法规培训众多的专业技术服务咨询机构

微信号:hom_medical、18018710006 联系电话:18018716006

扫描以上二维码添加微信,拉您进医疗器械交流群

鸿盟标准技术(深圳有限公司)

鸿盟标准技术(深圳有限公司)